生活支援/介護の現場において、日常的なケアのひとつであるオムツ交換。しかし、その「当て方」について深く考察したことがある人はどのくらいいるでしょうか。

実は、オムツの正しい当て方を理解し実践することは、利用者・職員・事業所から地域まで全方位にメリットしかありません。

この技術をしっかり身につけている介護士/生活支援員はルフィのギア5ばりに最強と言えます。

なんで? と思った方には、ぜひとも以下の記事を読んでいただきたいです。

実は、僕が18年間支援員をやってきて身につけたスキルのなかでも、自信のある分野のひとつがオムツ交換です。

しかし、その技術をうまく後輩たちに継承できないまま離職してしまったことについては、未だに後悔があります…。

何かの縁で今これを読んでくれている支援員/介護士の方には、ぜひとも知っておいてもらいたいことをまとめました。

ぜひ最後までお読みいただき、少しでもヒントを掴んでいただけると幸いです!!

オムツ交換の適正化は良いことずくめ!

※「余計なことはいいから早くコツだけ教えてよ!」という方はこちら。

利用者にとっての快適さ

オムツの当て方が不適切だと、漏れやムレが発生しやすくなります。利用者本人にとっては非常に不快であり、不眠やストレスにつながります。皮膚トラブル(かぶれ、褥瘡など)の原因になることもあります。

特に尿漏れ・便漏れは、利用者にとって「不潔」「恥ずかしい」「不快」といったネガティブな感情を強く引き起こす要因です。

漏れを防ぐため、という理由でパッドを何枚も重ねて使うケースも見られますが、はっきり言ってこれは逆効果です。

下手にたくさん重ねたせいで漏れてしまう、重ねなければ漏れなかった、というケースは非常に多いです。

そしてここが重要。

何枚も重ねられたパッドはゴワゴワして動きにくく、利用者からしたら非常に不快です。

適正な当て方を学べば、必要最小限のパッドで快適さを保ちつつ、漏れを防ぐことが可能です。

実は、僕がオムツ交換について深く研究するようになったきっかけは、ある研修会でした。

オムツメーカーの担当者さんを招いて、オムツの当て方についての講習をしてもらいました。

その時、まず僕たちが普段やっている当て方を見てもらったのですが…

股間にパッドを何枚も入れてパンパンにして…

単純に自分がされたら嫌じゃないですか??

これを言われてハッとしました。その通りすぎてぐうの音もでませんでした。

「漏れを防ぐ」にとらわれ過ぎて1番大事なことが置き去りになっていたのです。

パッドの使い過ぎは利用者本人にとって不快。漏れるのも不快。

だから必要最小限で正しく当てる方法を学ぶ必要があるのです。

ちなみに、男性の利用者さんがよくやられがちな陰茎にパッドを巻く手法は、現在の介護業界では主流ではなくなってきています。

これも自分でやってみればわかりますが、不自然に陰茎を固定されるのは単純に不快です。「尊厳の配慮に欠けている」という観点から、好ましくないという考え方が主流になってきています。

他にも理由はいくつかあるのですが、この件は、また別の記事で取り扱いたいと思います。

職員にとっての効率化

オムツが漏れてしまうと、衣類の全更衣、シーツや車椅子の座面カバーの交換など、余計な作業が発生します。これらは時間も手間もかかり、特に忙しい時間帯には職員の精神的な負担にもなります。

最近のオムツやパッドの性能は、吸収力も肌触りも10年前よりはるかに向上しているんですよ。

正しく当てれば長時間の使用にも耐えられ、おしっこ1回のたびに交換する必要はありません。

排尿のたびに替えてあげないと気持ち悪いだろう、というのは昔の話。

今のオムツ、パッドはある程度吸収しても表面の肌触りは変わらず、素肌と同じ弱酸性をキープするようにできているとのことです。

つまり、正しい知識と技術があれば、不要な作業の時間が減り、他のケアに時間を回すことができるのです。

そのためにメーカーはオムツの性能を研究しているんですよ。

介護業界は人手不足だから。

オムツ交換の手間を少しでも省いて、余暇活動の充実に時間を回してあげてほしいです。

※個人のご意見です

正しく当てれば職員の手間も減る。

だから正しい当て方を学ぶ必要があります。

事業所にとってのコスト削減

「漏れないようにたくさん使う」は、一見安全策のように思えますが、実は大きなコストの無駄です。

前述の通り、正しく当てれば必要最低限で漏れを防ぐことができるわけですから。

パッドやオムツの過剰使用はもちろん、下手な当て方で漏れが発生したら衣類やシーツの洗濯コスト、交換作業で業務に遅延が生じて残業にでもなれば人件費も積み重なります。

事業所的には大きな負担になります。

折からの物価高騰もあります。

たかがパッド1枚と言っても、毎日無駄に消費すればその分コストはかさみます。

吸収力・肌触りは10年前とは段違いに高性能なのだから、正しく当てて吸収力ギリギリまで使わないともったいないわけです。

実は僕自身、若手の頃はコストのことなんて気にしていませんでした。

オムツの在庫管理・発注業務に関わるようになってから「こんなお金かかってたの?」と驚きました。

適正な使用を徹底すれば、コスト削減が可能になり、浮いた分を他の予算に回すこともできます。

地域、利用者家族にとってもメリット

前述の通り、オムツ交換にかかる時間を短縮できれば、別のところで利用者一人ひとりに対して時間を割く余裕が増えます。より丁寧なケアが可能になります。

結果として施設全体のサービスの質が向上し、利用者主体の支援をしてくれる施設として評判アップにもつながります。

正しいオムツの使い方を学ぶことで、施設の評判が上がります。

評判が上がれば地域も誇らしいですし、利用者のご家族も安心されます。

「ケアの丁寧な 良い施設」という評判がたてば、そこに勤める職員だって嬉しいですよね。結果として職員の働き甲斐もアップし、より良い支援マインドが生まれる好循環が作られます。

以上が「利用者、職員、事業所から地域まで、全方位メリットしかない」→「オムツ、パッドの適正な使い方を身につけている介護士/支援員は最強」と申し上げた理由です。

ぜひ正しい当て方を学んでいただけると幸いです。

正しいオムツの当て方とは?

ポイントは「隙間を作らない」こと!

オムツの当て方で最も重要なのは、「隙間を作らない」ことです。

これしかないです。これに尽きます。

具体的には以下の点に注意しましょう。

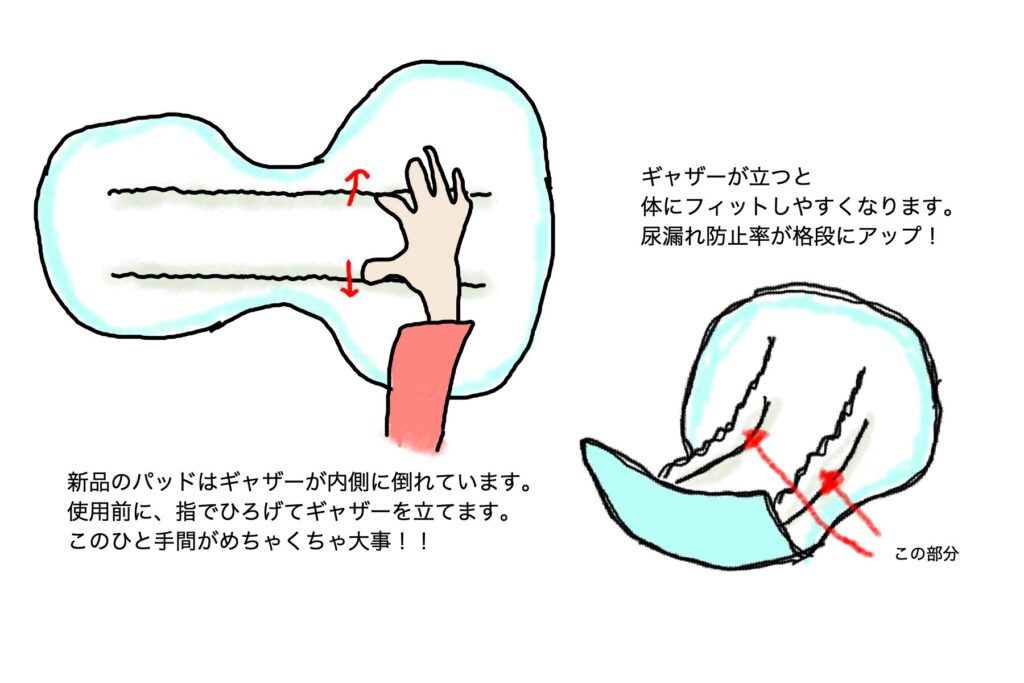

・最初にギャザーをしっかり広げて立て、身体にフィットさせる。

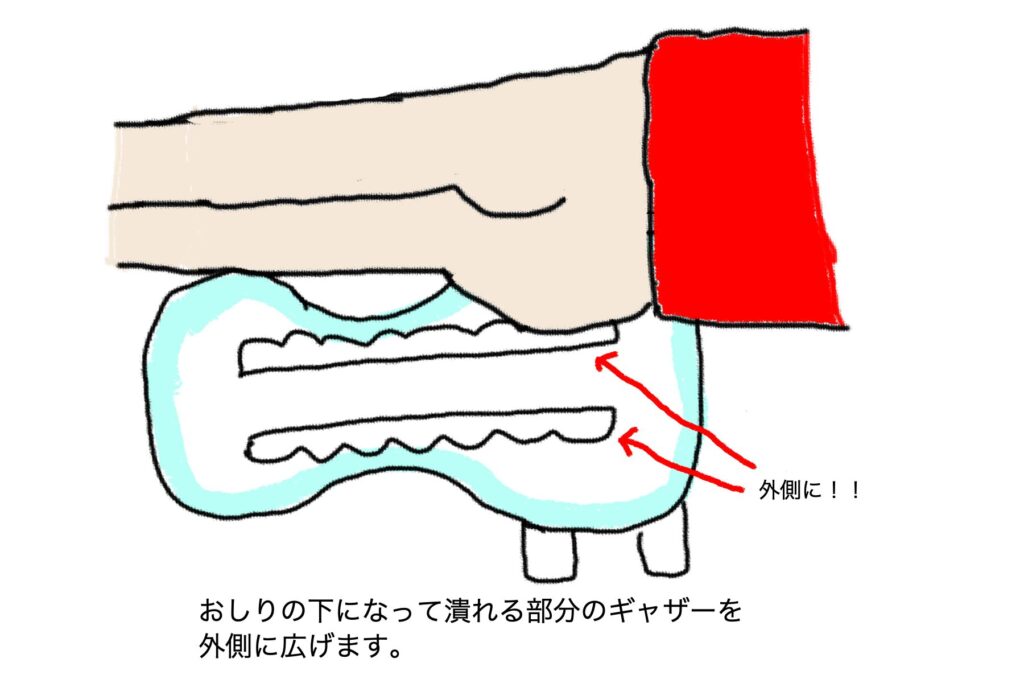

・お尻の下敷きになる部分のギャザーは広げる。

ギャザー部分の素材は水分をはじきます。外に広がっていれば尿をせき止めてくれますが、内に閉じていると尿はギャザーを滑り抜けて太ももとの間からオムツの外に漏れます。

先に「パッドを何枚も重ねるのは逆効果」とお伝えしたのもこの「隙間」が関係しています。たくさん重ねることでオムツの中の厚みが増し、身体とオムツの間の隙間が発生しやすくなるのです。

しかもギャザーを立てて沿わせることもせず、ただやみくもに重ねるだけでは、逆に漏れのリスクを自ら高めています。

それで尿漏れの大惨事が発生しても介助者の自業自得と言わざるを得ません。

ギャザーを立て、利用者の身体(そけい部)に沿わせて隙間なく当てる。

これが1番重要です。

この作業は、慣れれば1分もかかりません。

しかし、このひと手間を怠ると漏れが発生し、あとで着替えやシーツ交換など10分以上の手間が発生してしまいます。

まさに「急がば回れ」です。

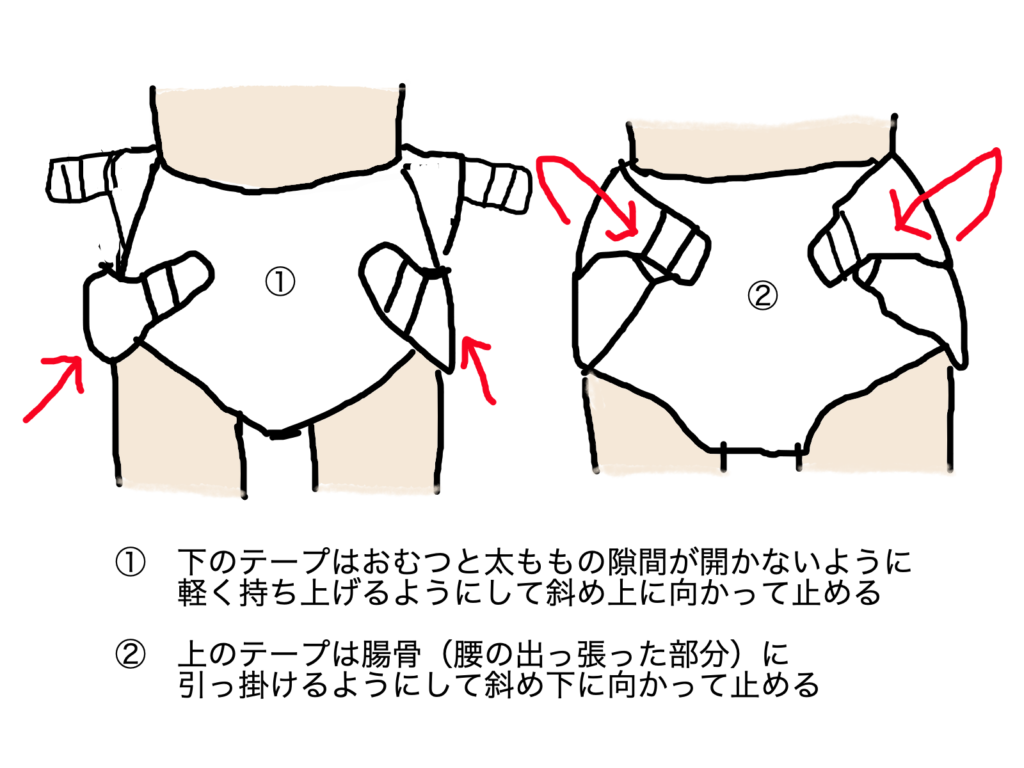

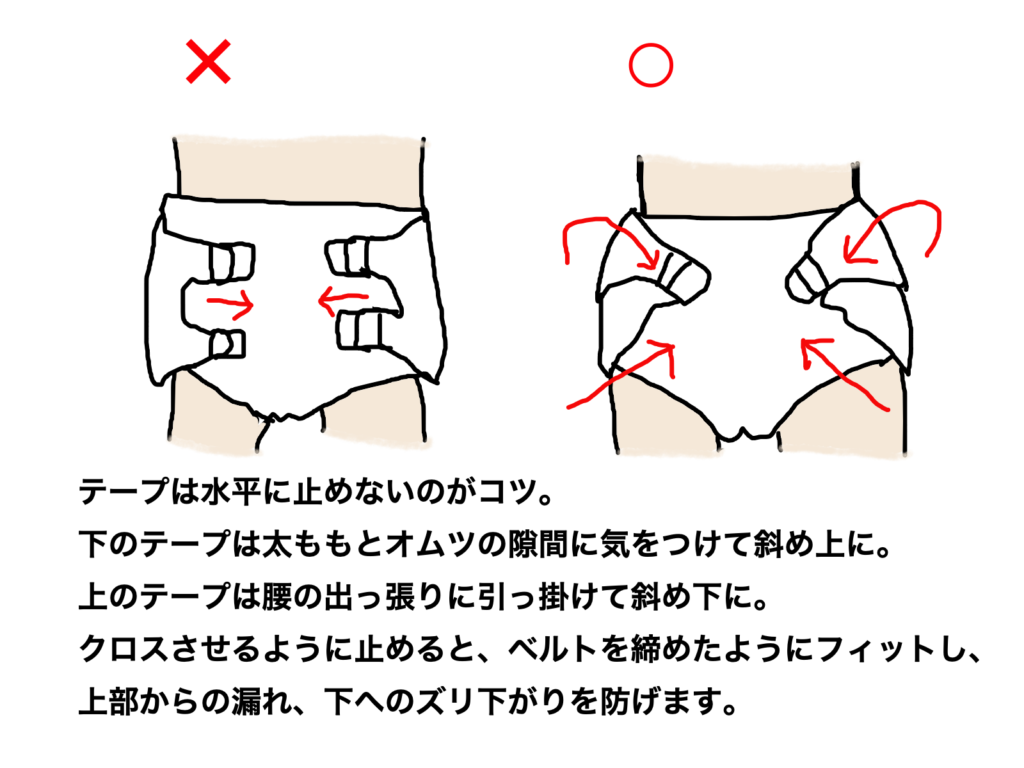

テープの止め方にも工夫を

アウターオムツのテープは、ただ止めればいいというものではありません。

以下の点を意識しましょう。

・テープは交差して止める。

・腸骨(腰の出っ張った部分)に引っ掛けるようにしてとめる。

腸骨を支点にすることで、オムツが安定し、動いてもズレにくくなります。これも漏れ防止に直結します。

尿量に合わせたパッドの選定

「たくさん使えば安心」という考えを見直してほしい理由はここまででお伝えしてきた通りです。

大切なのは、利用者の尿量と次の交換予定時間を考慮して、適切な吸収量のパッドを選ぶこと。

例えば、夜間に多尿傾向がある方には、夜用の高吸収パッドを使用し、日中は薄型のものにするなど、状況に応じた使い分けが必要です。

これにより、利用者の快適さを保ちつつ、コストも抑えることができます。

おわりに

オムツの当て方一つで、利用者の快適さ、職員の負担、事業所のコスト、すべてが変わります。

正しい知識と技術を身につけることは、支援の質を高める第一歩です。

もう一度申し上げます。

1分にも満たないちょっとした工夫をするだけで、その後に発生するかもしれない10分以上の無駄な作業を回避できます。

日々のケアの中で、ほんの少しの意識と工夫が、大きな違いを生み出します。

地味だけど繊細な工夫をするかしないかで、結果が大きく変わってきます。

メッシがドリブルの最中は常に、細かいフェイントを無数に入れているようなものです。

目線のフェイントとかもあるらしいですよ。そんなの対峙した相手にしかわからないですよね。

話が逸れてすみません。最強の選手はめちゃくちゃ細かい工夫の組み重ねからできている、という例をお伝えしたかっただけです。

・ギャザーを立てて、身体に沿わせる。

・腸骨に引っ掛けるようにしてクロスして閉じる。

たったこれだけのことで

「仕事の効率」

「利用者の信用」

「職場のコスト意識」

「地域・ご家族からの信用」

全てが高くなると考えたら…

やるしかないと思いませんか??

ぜひ、明日から実践してみてください。

お読みいただきありがとうございました。